🗓️ 最終更新日:

【2025年度版】歯医者の医療費控除でいくら戻る?具体的な例をシミュレーションして解説します。

■高額なインプラント治療費は医療費控除の対象になるか?

■歯科治療で支払ったお金はすべて医療費控除の対象か?

■通院にかかった交通費も医療費控除の対象か?

このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

今回は、歯医者で支払ったお金が戻ってくる制度、医療費控除について解説します。

医療費控除とは?歯科治療も対象になるの?

医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った全ての医療費の合計が10万円を超えた場合、200万円を上限として所得が控除されるというものです。

“全ての医療費”とは、各種保険診療の費用だけでなく、インプラント・矯正治療などの自費診療も対象となります。

医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在はインターネットや郵送での申告も可能です。

※2026年(令和8年)の確定申告期間は、2026年2月16日(月)から3月16日(月)までです。

医療費控除の対象となる歯科治療とは

医療費控除の対象は、診察や治療にかかった費用や医薬品の費用だけでなく、入院時の食事代、通院に必要な交通費など多岐にわたります。

歯科治療に関わる費用も医療費控除の対象となり、以下のものは全て控除の対象となります。

・インプラント治療

・セラミックなど自費の詰め物や被せ物

・歯列矯正

・自費の入れ歯

・抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの

・保険診療

・歯医者に通うための交通費(※自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)

※詳しくは国税庁の「 No1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例 」に記載されていますのでご覧ください。

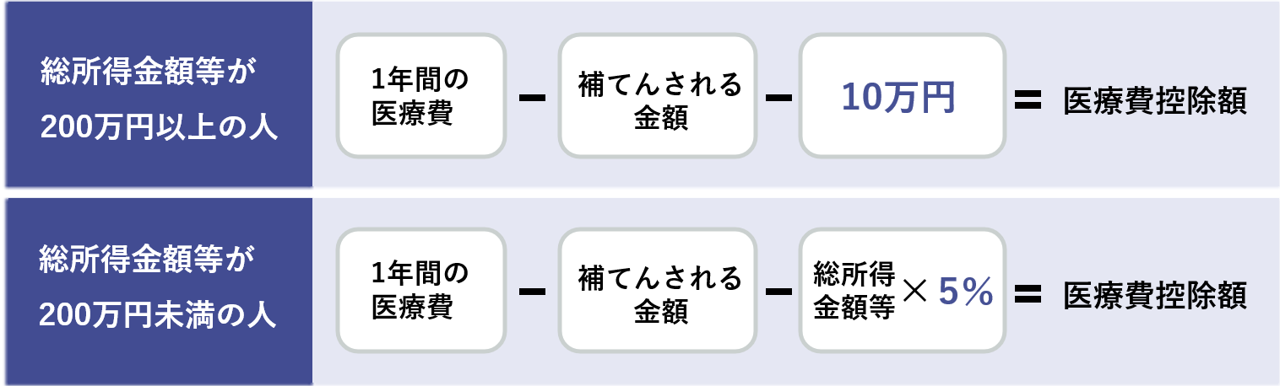

医療費控除の金額について

医療費控除額は、保険金や給付金などで補てんされる金額を差し引いて計算され、控除額は最大で200万円です。

※補てんされる金額とは、生命保険や損害保険などの入院費給付金、障害費用保険金、高額療養費、出産育児一時金、損害賠償金などです。

医療費控除でいくら戻る?還付される金額の例

ここからは、具体的にどの程度の金額が戻ってくる(還付される)かについて解説します。

還付される金額は【医療費控除額に所得税率を乗じた(掛けた)金額)】となります。

あくまで医療費控除額に所得税率を掛けた金額が戻ってくるのであって、【医療費控除額=還付される金額】ではないので注意が必要です。

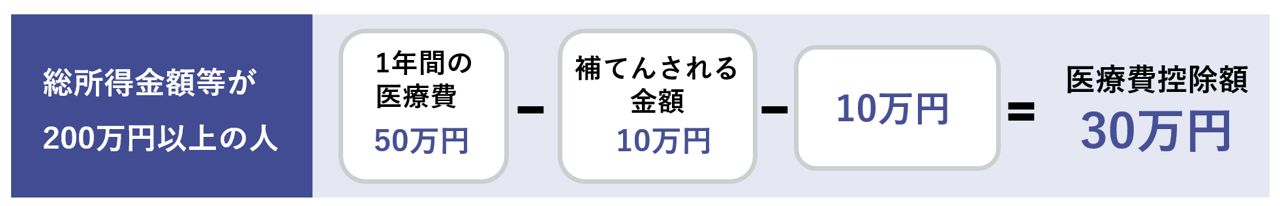

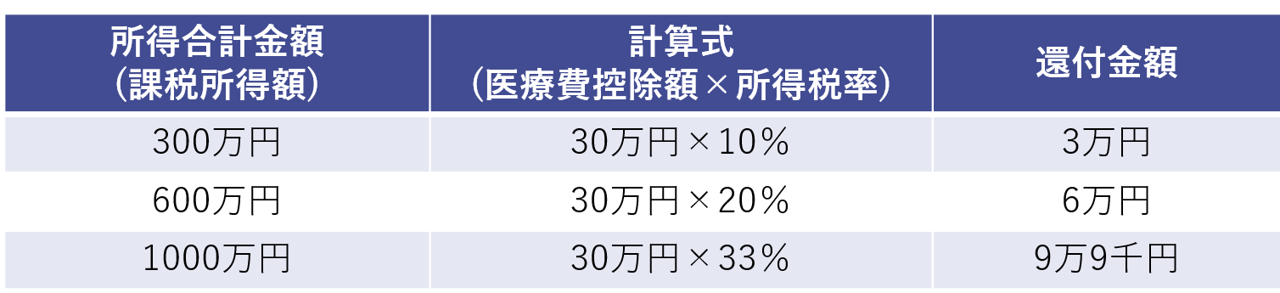

年間の医療費が50万円、医療保険の給付金(補てんされる金額)が10万円だと仮定して、総所得金額が300万円、600万円、1000万円の3パターンで具体的な還付金額について見ていきます。

STEP①:医療費控除額の計算

3パターンとも総所得金額が200万円以上ですので、医療費控除額は30万円になります

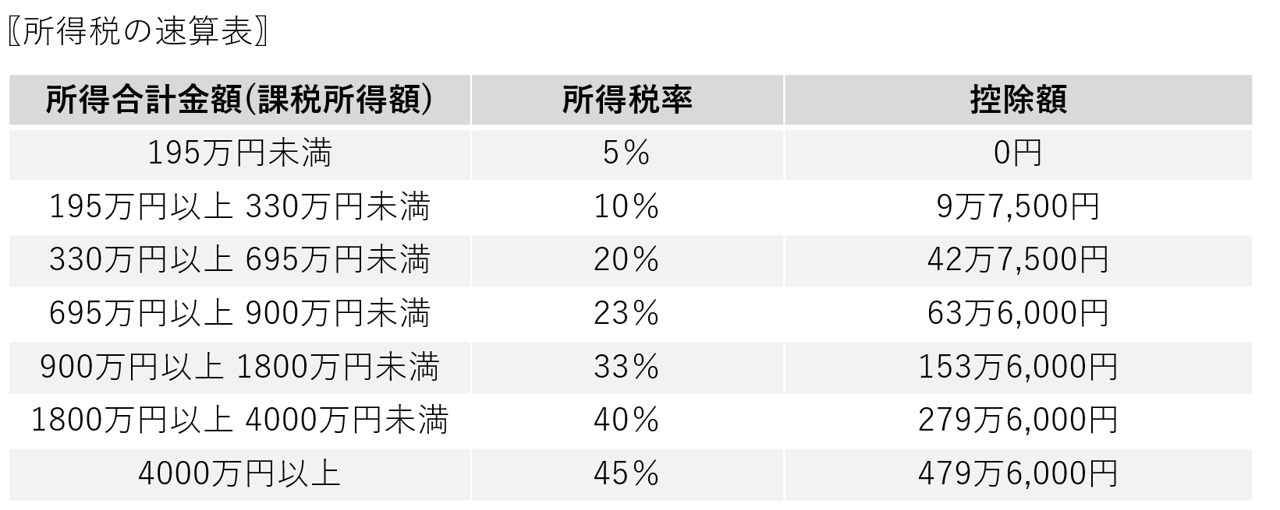

STEP②:所得税率の確認と計算

以下の所得税率をもとに、医療費控除額に所得税率を掛けます。

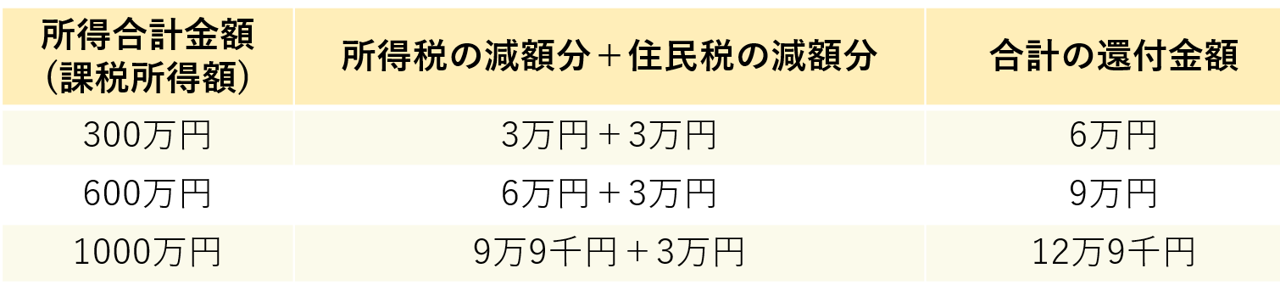

このように、同じ医療費控除額であったとしても所得の違いにより還付される金額が異なります。

医療費控除で住民税も安くなる

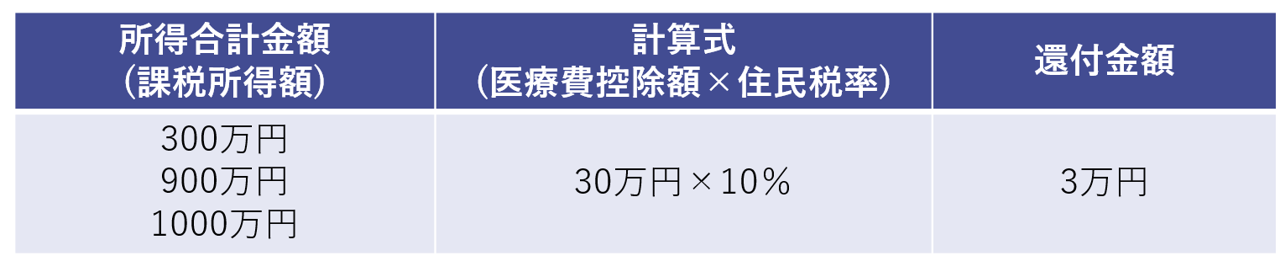

医療費控除では所得税だけではなく、住民税も減額されます。所得税の確定申告をすれば、住民税のために追加で手続きをする必要はありません。

住民税の税率は、所得に関わらず一律10%であるため、上記のすべてのパターンで3万円の還付となります。

つまり、所得税と住民税の合計金額が減額されることになります。

※住民税は翌年6月以降に納めるため、所得税のように還付されることはありません。医療費控除により安くなった住民税を6月以降に納めることになります。

医療費控除の注意点

☑確定申告で医療費を申告する際、領収書などが必要ですので、失くさないように保管しておいてください。

☑交通費は日時・病院名・交通費・理由を控えておいてください。

☑医療費控除の対象となるのは、医療機関を受診したご本人と家計が「生計を一にしている親族」の場合です。

生計を一にしている親族ですから、単身赴任の夫や下宿をしている大学生の子ども、別居している親なども家計がひとつなら医療費を合算できます。

また、親御様がお子様の治療に付き添った際の交通費も医療費控除の対象に含まれます

☑領収書などが残っていれば、5年前までの医療費控除の申告が可能です。

今回は医療費控除について解説しました。今回も最後までお読みいただき誠にありがとうございます。。

本記事は、奈良県大和高田市にある歯医者(歯科医院)、斉藤歯科クリニックの齊藤伸和が監修・執筆しています。

参考文献

- 国税庁「No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」

- 厚生労働省:医療費控除制度の概要(令和7年版)

- 日本歯科医師会:歯科診療における自費診療の考え方(2024)