🗓️ 最終更新日:

根管治療を成功に導く2つの条件|奈良県大和高田市の歯科医が徹底解説【斉藤歯科クリニック】

根管治療は治療環境の違いによって成功率が大きく変わります。

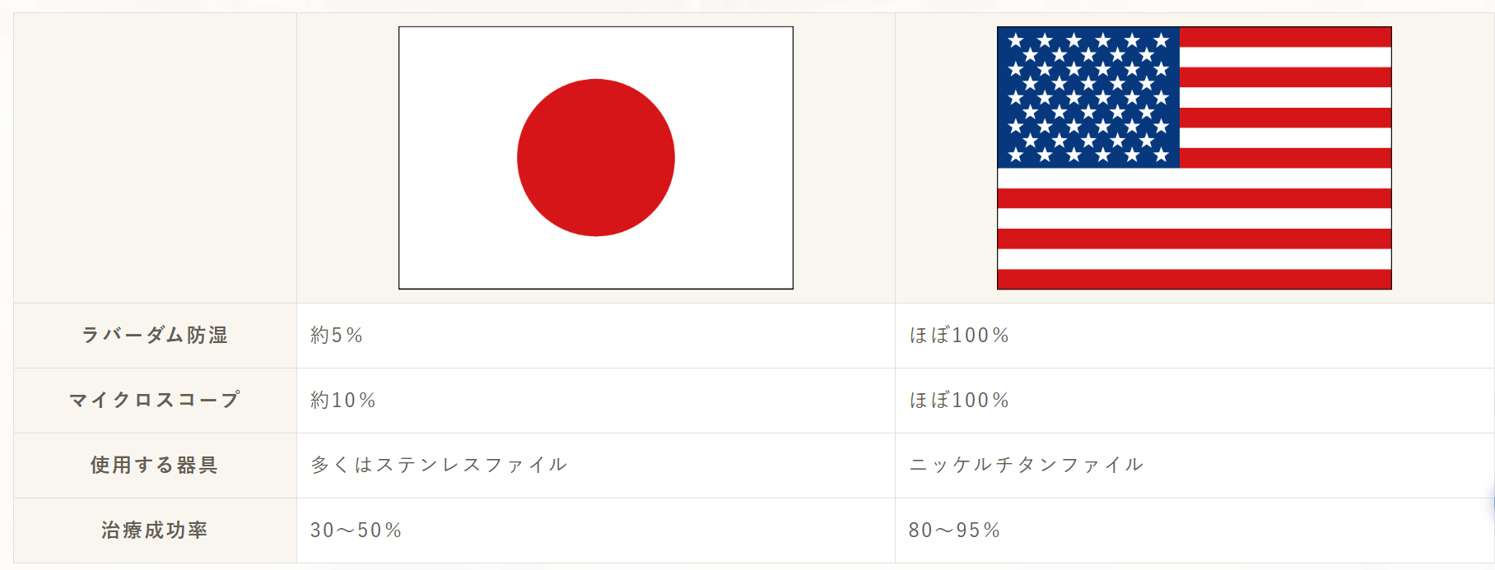

具体的な例を挙げると、根管治療の成功率は、アメリカでは約85%以上である一方、日本では約30%~50%と報告されており、日本の根管治療の成功率は決して高くないのが現状です。

なぜアメリカと日本で根管治療の成功率がここまで大きく違うのでしょうか。今回は、根管治療の失敗と成功を左右するポイントについて解説します。

根管治療の成否を左右するポイントは、 ①根管内に細菌を入れない ②根管内に入ってしまった細菌をしっかり除去する

最初に結論を述べると、根管治療が成功する、つまり根管治療が行われた歯が将来的に健康な状態を維持できるかは、①根管内に細菌を入れない(歯の根の病気を予防) ②根管内に入ってしまった細菌をしっかり除去する。(歯の根の病気の治療)の2つの条件が達成できているかにかかっています。

根管内に細菌を入れない(歯の根の病気の予防)

歯の根の病気は、お口の中の細菌が歯の根の中に侵入することにより起こります。

健康な歯は、エナメル質や象牙質といわれる硬い組織が歯の神経の周りを取り囲んでいます。そのため、お口の中の細菌は歯の神経(歯の中)に入り込むことができず、歯の中は無菌状態となっています。

しかし、むし歯が進行し歯の神経まで到達すると、細菌に対する防御機構がなくなり、歯の中に細菌が侵入してしまいます。細菌が歯の中に侵入し増殖すると、歯の周囲の骨が溶けて根尖病変といわれる歯の根の病気が引き起こされます。(歯の根の病気“根尖病変”とは何か!? 放置して自然に治ることはある?で詳しく解説しています)

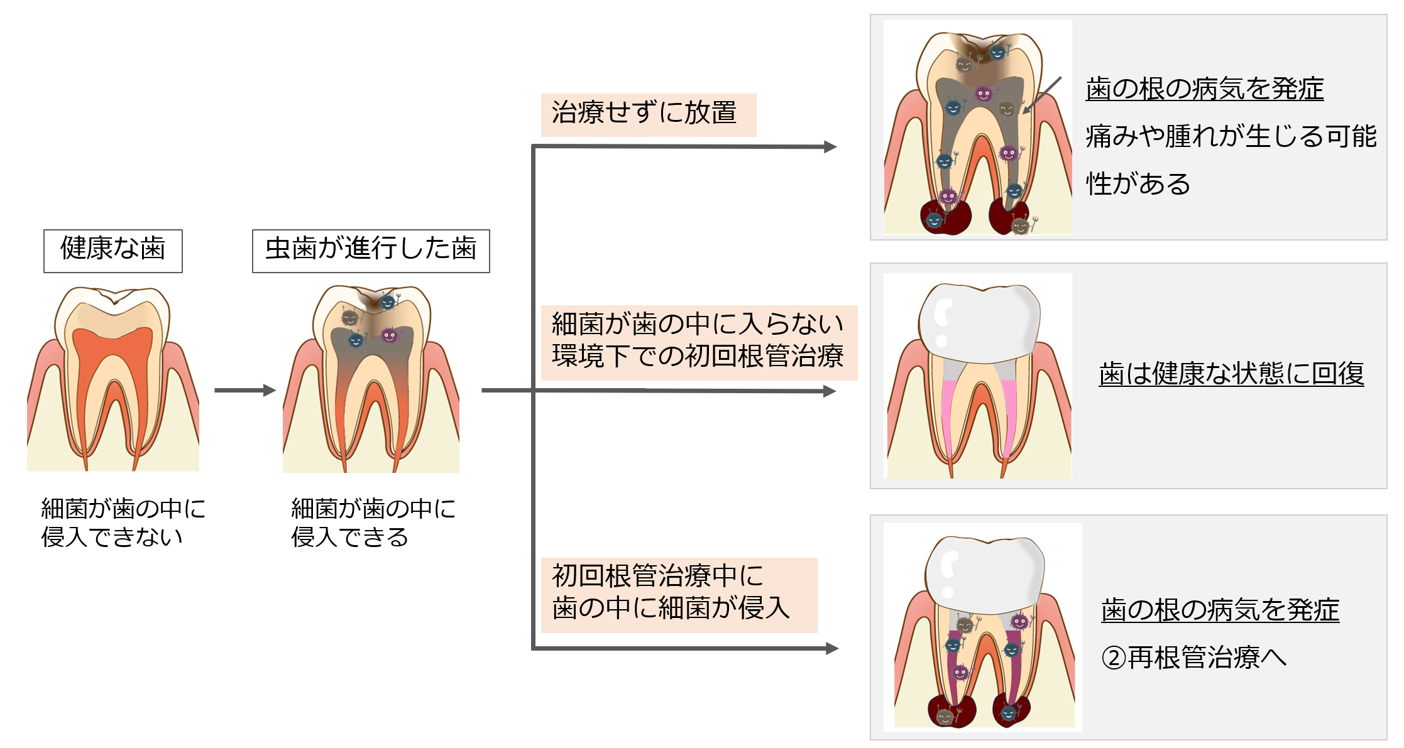

そのため、虫歯が神経まで到達したケースでは、歯の神経を取る治療(根管治療)を行うことにより、歯の中に細菌が侵入・増殖することを防ぎ、歯の根の病気の発生を予防します。

このような、その歯に対して初めて行われる神経治療を初回根管治療といいます。

根管内に入ってしまった細菌をしっかり除去する。(歯の根の病気の治療)

初回根管治療が成功した場合、歯は健康な状態を維持できます。しかし、何らかの理由で初回根管治療時に歯の中に細菌が侵入してしまうと、歯の根の病気(根尖病変)を発症することがあります。歯の根の病気を治療せずに放置すると顎の骨が溶けるなどの症状がさらに進んでしまう可能性があるため、根管治療をもう一度行い歯の根の中に入り込んだ細菌を除去しなくてはなりません。(歯の根の病気、根管治療せずに放置するとどうなるか?悪化する確率を具体的に解説。で詳しく解説しています。)

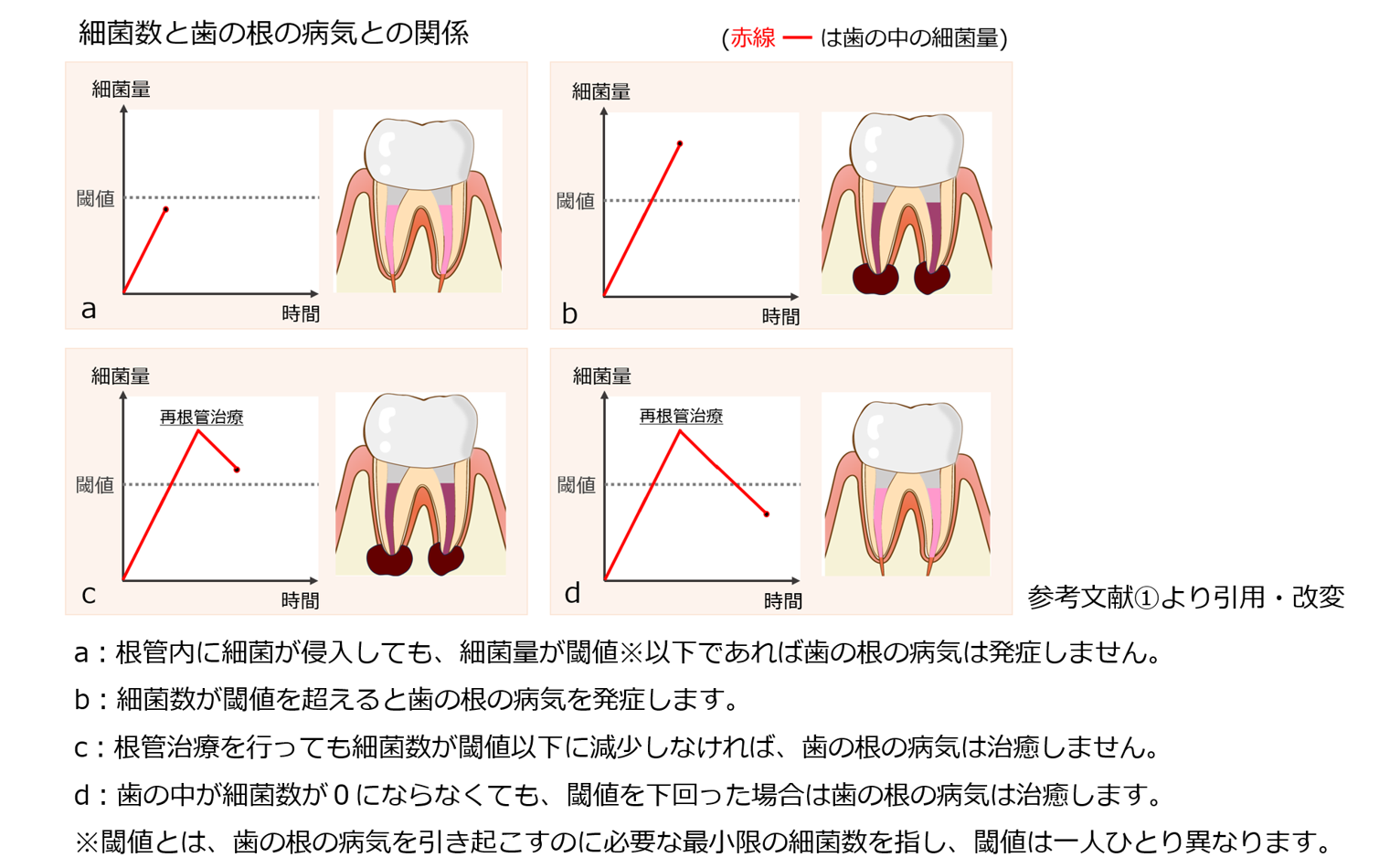

このような既に根管治療が行われている歯に対して行われる2回目以降の根管治療を再根管治療といいます。初回根管治療の目的が“細菌の侵入を防ぐこと”であったのに比べて、再根管治療の目的は“既に歯の中に入り込み、歯の根の病気を引き起こす原因となっている細菌を除去すること”になります。一度根管内に細菌が入ってしまうと、根管治療をしても細菌数を0にすることはできません。しかし生体には免疫力が備わっているため、たとえ細菌数が0にならなかったとしても生体の免疫力以下に細菌数を減らすことができれば歯の根の病気は治癒します。(参考文献①)

このように、根管治療の目的は歯の根の病気の予防と治療であり、そのために必要なことは、根管内に細菌が侵入できないような環境下で治療すること、そして入り込んだ細菌をしっかりと除去できるような器具を使用して根管治療を行うことです

根管治療を成功に導くために必要な機材・器具について

ここまでは根管治療を成功に導くポイント細菌を入れない、細菌が既に歯の中に入っている場合はしっかりと除去することが重要な条件であることを解説しました。

ここからは、そのような条件を満たすためには、根管治療を行う際にどのような点に注意をしなければいけないか、について解説します。

ラバーダム防湿による無菌的処置

根管治療を成功させるためには、無菌的環境のもとでの処置が不可欠です。ラバーダム防湿とは、ラバーダムというゴムのシートを治療対象の歯に装着する方法であり、ラバーダム防湿を適切に行うことによりお口の中の細菌が歯の根の中に入り込むのを防ぎます。

また、根管治療中に使用する薬剤がお口の中に流れていくことを防止するので、治療の安全性も大きく向上します。

マイクロスコープによる精密な治療

マイクロスコープ(歯科用顕微鏡)とは、心臓外科や脳神経外科など医科の分野で多く使用される機器です。約20倍の拡大視野下で処置を行うことができ、肉眼では見えない歯の内部の神経や細菌の取り残しを徹底的に除去することにより、根管治療の成功率向上に繋がります

歯科用CTによる、歯の根の形状の3次元的な精査

従来のレントゲン画像は、撮影された画像が2次元で平面的であるなるため、歯の根っこの形や数が分かりにくいという問題がありました。歯科用CTを用いることにより3次元の立体的な情報を得ることができ、より正確な診断・確実な根管治療を行うことができます。特に難症例において治療成績の向上に大きく貢献します。

ニッケルチタンファイルを使用した、安全・スピーディーな細菌の除去

根管治療では、「ファイル」という針のような器具を使用して歯の根に残った神経や細菌を取り除きます。このファイルは従来はステンレス製のものを用いていましたが、ステンレスファイルは柔軟性に乏しく、歯の根が曲がっているケースに使用すると誤った部位を削ってしまい根管内の組織を傷つけてしまうことがありました。そこで近年では、ステンレスに比べて柔軟性があり歯の中を不用意に傷つけず、治療効率の高いニッケルチタンファイルが世界的なスタンダードとなりつつあります。ニッケルチタンファイルの中には、歯の根の中の汚染物質や細菌の除去に特化したものもあるため、それらを使用することにより効率的に細菌が除去できます。

薬液を用いた、根管内の十分な洗浄

ニッケルチタンファイルなどの器具を使用した物理的な細菌の除去に加えて、薬液を使用した化学的洗浄も細菌の除去には非常に有効です。現在は次亜塩素酸ナトリウム溶液という薬液が殺菌を目的として使用されており、この薬液は使用する時間と量を十分に確保することにより十分な殺菌効果が得られることが分かっています。

質の高い被せ物

「根管治療の質」だけでなく「被せ物の質」も根管治療の成功率に影響します。被せ物の適合が悪いと、歯と被せ物すき間から細菌が歯の中に侵入し根管治療は失敗してしまいます。質の高い根管治療が行われている場合でも、被せ物のクオリティが悪いと成功率が40%以上下がるという研究結果も報告されており、適合の良い被せ物を装着することも非常に重要です。(参考文献②)

根管治療に精通した歯科医師の治療を受ける

様々治療器具・材料を用意したとしても、最終的にそれらが本来の効果を発揮できるかどうかは使用する歯科医師の技量に大きく左右されます。そのため、根管治療を受けられる際には、豊富な知識・技術・経験をもつ歯科医師の治療を受けることをお勧めします。

患者様自身で根管治療に精通した歯科医師を探すのは簡単ではありませんが、

☑歯内療法学会の専門医である

☑ホームページでラバーダム防湿やマイクロスコープを使用していると書かれている

☑根管治療に関する学会やセミナーに定期的に参加している

☑根管治療に関する質問をしたときに真摯に答えてくれる

これらに当てはまる歯科医師であれば、根管治療に精通している可能性が高いと思われます。

まとめ

今回は、根管治療を成功に導くためには、①細菌を歯の中に入れない、②既に歯の中に入ってしまった細菌はできる限り除去する、この二つが重要であること。そして、それらを達成するために必要なことについて解説しました。

記事の冒頭で、アメリカと日本の根管治療の成功率の違いについて言及しましたが、この違いは日本の根管治療の環境がアメリカの治療環境ほど整っていないことが大きな原因と考えられます。ただ、これは日本の歯科医師が怠けているのではなく、日本の保険制度では根管治療の費用がアメリカに比べて非常に安く設定されており(例:アメリカでは⒈本10万~20万円、日本は数千円)、日本の歯科医師が根管治療を保険診療でまじめに取り組めば取り組むほど赤字になってしまうという残念な現状が大きく影響しています‥‥

根管治療は、歯科の中でも専門性が高く、高度な技術が必要とされる治療あり、歯が長持ちするかを左右するとても大切な治療です。本記事の内容が、これから根管治療を受けられる方のお役に少しでも立つことを願っています。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

本記事は、奈良県大和高田市にある歯医者(歯科医院)、斉藤歯科クリニックの齊藤伸和が監修・執筆しています。何か不明な点がありましたら、無料相談も受け付けておりますので、是非お気軽にご相談ください。

🔍 当院の 【精密根管治療】 をご希望の方へ

マイクロスコープ・ラバーダム・CTを使用した、再発しにくい精密な治療を行っています。

1回1本を丁寧に治療するため、1日の受付は2名までとさせていただいております。

あわせて読みたい根管治療に関する記事

・【保存版】保険と自費の根管治療の違いとは?成功率・費用・治療内容を徹底比較!

・根管治療の名医とは?失敗しない治療法と選び方を歯科医が解説

・「根管治療がいつまでも終わらない」はなぜ起こるのか。原因と対処法について歯科医師が解説!

・根管治療の薬の交換は何回?長引く原因と適切な回数を歯科医師が解説

・根管治療中の仮蓋がボロボロ取れてきたけど大丈夫? 緊急性の有無について歯科医師が解説します!

・歯の根の病気(根尖病変)は放置で悪化?悪化する確率50%を歯科医師が解説

・【歯科医が解説】根尖病変とは?放置で自然治癒する?発生原因について徹底解説

・根管治療後に注意すべきこと|痛み・食事・硬いものを噛むタイミングを歯科医が解説

・「根管治療が失敗した…」と思った方へ|歯科医師が教える成功と失敗の本当の違い

当院の精密根管治療についてはこちら

参考文献一覧(References)

- Kakehashi S, Stanley HR, Fitzgerald RJ. The effects of surgical exposures of dental pulps in germ-free and conventional laboratory rats. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1965;20(3):340–349.

- Ray HA, Trope M. Periapical status of endodontically treated teeth in relation to the technical quality of the root filling and the coronal restoration. Int Endod J. 1995;28(1):12–18.