🗓️ 最終更新日:

歯磨きは1日何回が正解?虫歯・歯周病を防ぐ最適な回数を歯科医師が解説

歯磨きは1日何回行うのが正しいか迷ったことはありませんか?「毎日1回で十分?それとも朝・昼・夜の3回磨くべき?」と悩む方も多いでしょう。

実は、歯磨きの回数ややり方次第で、虫歯や歯周病のリスクは大きく変わります。本記事では、歯科医師監修のもと、虫歯・歯周病を防ぐ最適な歯磨き回数や、正しい歯磨き方法、歯磨きのやりすぎによるリスクまで、わかりやすく解説します。

歯周病予防には2日に1回の歯磨きで十分!?

歯磨きの大きな目的の1つが“歯周病の予防”です。

歯周病とは、歯ぐきが腫れたり歯を支える骨が溶けてしまう病気であり、日本人が歯を失う1番の原因は歯周病であると報告されています。(参考文献①)

歯周病の原因は歯に付着した細菌(プラーク)であり、歯磨きでプラークを除去することにより歯周病を予防できることが多くの研究で報告されています。

「歯磨きをどの程度の頻度で行えば歯周病が予防できるか」という疑問に関しては、Lang先生 (1973年)とde Freitass先生 (2016年)の研究結果が有名ですので以下で紹介します。

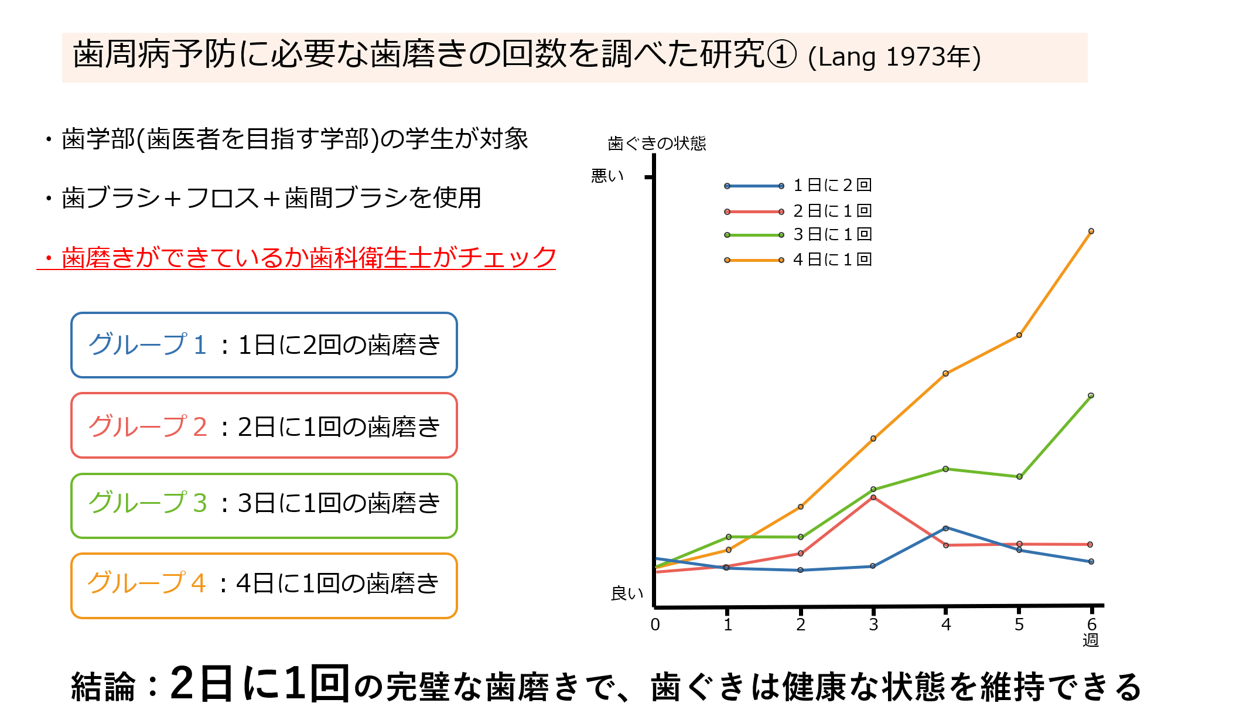

2日に1度の歯磨きで歯周病は予防できる。(Lang先生 1973年)

Lang先生らは、歯学部の学生を歯磨きの頻度によって4つのグループ(1日2回、2日に1回、3日に1回、4日に1回)に分けました。

その結果、歯磨きを1日に2回、または2日に1回したグループでは、歯ぐきは健康な状態を維持した一方、3日に1回や4日に1回のグループでは歯ぐきに炎症が起こり歯周病が引き起こされました。 この結果から、適切な歯磨きを2日に1度行えば、歯周病は予防できることが分かりました。

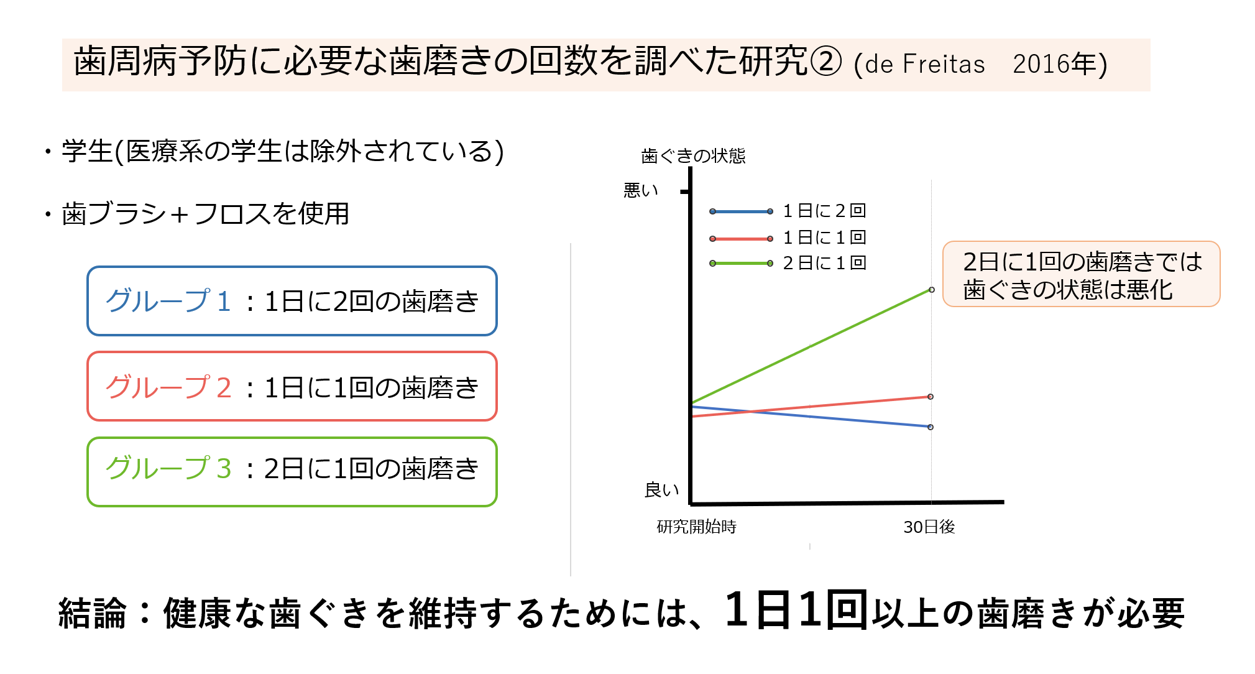

歯周病の予防には1日に1回の歯磨きが必要。(de Freitas先生 2016年)

Lang先生の研究では2日に1度の歯磨きで十分であるとの結論でしたが、この研究では

①研究対象が歯磨きに対する知識やモチベーションが高い歯学部の学生

②歯磨きをするたびに歯科衛生士の磨き残しのチェックが行われ完璧な歯磨きが行われる

という一般的な環境とは違う条件下で行われた研究でした。

そこでde Freitas先生は

①医療系以外の学生を対象

②実験期間中は歯科衛生士による歯磨きのチェックなどは行わない

というより日常生活に近い環境下で、歯磨きの頻度と歯ぐきの健康状態について調べました。(参考文献②)

その結果、歯磨きを1日に2回、または1日に1回行ったグループでは歯ぐきは健康な状態を維持した一方、2日に1回の歯磨きでは歯ぐきの状態が悪化しました。

これらの研究結果から、歯周病を予防するためには、完璧な歯磨きができていれば2日に1回で十分ですが、完璧な歯磨きを行うのは困難であるため、現実的には1日に1回の歯磨きが必要ということが言えます。

歯磨きで虫歯は予防できない!?

歯周病は歯磨きで予防できることが分かっている一方、歯磨きでは虫歯が予防できない、より正確にいうとフッ素入りの歯磨き粉を使用しない歯磨きでは虫歯を予防できないことが分かっています。(参考文献③)

「歯磨きで虫歯は予防できない」という不都合な真実」で詳しく解説していますが、虫歯予防で最も重要なのは、歯ブラシで歯の表面の細菌を除去することではなく、歯磨き粉の成分であるフッ素を歯に浸透させることです。

フッ素は(正確にはフッ化物といいます)は強力な虫歯予防効果があり、このフッ素を歯に効果的に取り込むことにより虫歯を予防できることが多くの研究で実証されています。

虫歯予防には、フッ素入りの歯磨き粉を使用した歯磨きを1日2回行う。

歯磨きそのものには虫歯予防効果はありませんが、フッ素入りの歯磨き粉を使用すれば、歯磨きのたびにフッ素が歯に浸透するため、フッ素入りの歯磨き粉を使用した歯磨きの回数を増やすことにより、高い虫歯予防効果が得られます。

歯磨きとの回数と虫歯予防との関係を調べたKumar先生らの論文では、歯磨きの回数が1日2回未満の場合、歯磨きの回数が1日2回以上のグループに比べて虫歯が多く発生したことを報告しており、虫歯予防にはフッ素入り歯磨き粉を使用した1日2回以上の歯磨きが推奨されます。(参考文献④)

「1日3回以上、歯磨きをすれば、より高い虫歯予防効果的が得られるのでは?」と思われるかもしれませんが、Kumar先生らの研究では歯磨きが1日2回と1日3回では、虫歯予防効果に差はありませんでした。しかし、他の研究ではフッ素入りの歯磨き粉を使用した歯磨きを1日3回した場合、1日2回に比べてプラーク中のフッ素濃度が高い(フッ素濃度が高い方が虫歯になりにくい)ことが報告されており、虫歯になりやすいタイプの患者さまには1日3回以上の歯磨きの方が推奨されます。(参考文献⑤)

歯磨きのやりすぎは歯ぐきや歯に悪影響を与えることも

歯を健康に維持するために必要不可欠な歯磨きですが、歯磨きの回数が多ければ良いかというと、そうではありません。

歯磨きで歯ぐきが痩せる!?

歯の表面に付着した細菌(プラーク)を除去するためには、歯磨きの毛先をシャカシャカと細かく動かす必要があります。その際、歯ブラシの毛先は歯だけではなく歯ぐきにも接触します。普通もしくは柔らかめの毛先の歯ブラシを用いて適切な圧力で歯磨きをしている場合では、歯ぐきに対して大きな影響はありません。しかし、硬めの毛先の歯ブラシを使用しゴシゴシと強い圧で歯磨きをしているケースでは、歯ぐきが傷ついてしまいます。そのようなアグレッシブな歯磨きを長年続けると、少しずつ歯ぐきが痩せていき、歯がしみる・歯が長く見えるなどの問題が生じます。

日本人は、欧米人に比べて歯ぐきの厚みが薄い人が多く、歯ぐきが下がりやすいため、硬い毛先の歯ブラシを避け、ゴシゴシ磨かないように気をつける必要があります。

歯磨きで歯が削れる!?

歯ブラシの硬さだけでなく、歯磨き粉にも注意が必要です。

多くの歯磨き粉には歯の着色や汚れを効率的に落とすために研磨剤が含まれています。歯ぐきが下がっていない場合、歯の表面はエナメル質という人体で最も硬い組織で覆われており、エナメル質は研磨剤に対しても削れることはありません。

その一方、アグレッシブな歯磨きや歯周病の進行により歯ぐきが下がっている場合では、本来は歯ぐきに覆われているセメント質や象牙質という組織が露出しています。このセメント質や象牙質はエナメル質よりも柔らかく、歯磨き粉に含まれている研磨剤で容易に削れてしまいます。セメント質が削れ象牙質が露出すると、冷たいものや甘いものでしみる象牙質知覚過敏症が引き起こされることがあります。

歯がしみると「もっと歯を磨かなければ!」と考え、よりアグレシッブに歯を磨き更に症状が悪化する、という負のスパイラルに陥っている方もおられるため、そのようなケースでは歯ブラシを柔らかめに変えて研磨成分の少ない歯磨きを使用することをお勧めします。

まとめ

本日は歯磨きの適切な頻度や注意事項について解説しました。

虫歯タイプか歯周病タイプかによって理想的な歯磨きの回数や意識するポイントは異なりますが、多くの方にお勧めの歯磨きとしては以下の方法が良いと考えています。

・歯磨きの回数は朝・昼・夜の1日3回

・時間を確保しづらい朝・昼は、フッ素入りの歯磨き粉を使用した短時間での歯磨き。(主な目的は、フッ素塗布による虫歯予防)

・夜は歯周病予防も目的として、フッ素入り歯磨き粉を使用した歯磨きに加え、歯間ブラシやデンタルフロスを併用した徹底した汚れの除去。(虫歯予防+歯周病予防)

・必要に応じて洗口剤を併用

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

本記事は、奈良県大和高田市にある歯医者(歯科医院)、斉藤歯科クリニックの齊藤伸和(日本臨床歯周病学会認定医・日本歯内療法学会会員)が監修・執筆しています。何か不明な点がありましたら、無料相談も受け付けておりますので、是非お気軽にご相談ください。

あわせて読みたい根管治療に関する記事

・歯医者で塗られるフッ素は体に悪い?フッ素の効果と毒性について

参考文献一覧(References)

- Lang NP, Cumming BR, Löe H. Toothbrushing frequency as it relates to plaque development and gingival health. J Periodontol. 1973 Jul;44(7):396–405.

- de Freitas GC, Haas AN, Rösing CK, Oppermann RV, Albandar JM, Susin C. Effect of self-performed mechanical plaque control frequency on gingival inflammation revisited: a randomized clinical trial. J Clin Periodontol. 2016 Apr;43(4):354–358.

- Addy M. Plaque control as a scientific basis for the prevention of dental caries. J R Soc Med. 1986;79(Suppl 15):6–10.

- Ashley PF, Attrill DC, Ellwood RP, Worthington HV, Davies RM. Toothbrushing habits and caries experience. Caries Res. 1999 Sep–Oct;33(5):401–402.

- Nordström A, Birkhed D. Effect of a third application of toothpastes (1450 and 5000 ppm F), including a ‘massage’ method on fluoride retention and pH drop in plaque. Acta Odontol Scand. 2013 Jan;71(1):50–56.